「デザイナーズエッジ」第8回開催レポート・第9回開催のお知らせ

最先端を走る空間デザイナーのための対話型イベント「デザイナーズエッジ」。

第8回は、建築家・坪井秀矩氏が語る「制約の中で生まれる創造」にフォーカス

6月18日、渋谷・ユニオンテック本社にて開催された第8回「デザイナーズエッジ」。今回のゲストは、建築家・坪井秀矩氏。

スモールスケールの空間に宿る“関係性”の設計や、地域・素材と丁寧に向き合う姿勢を軸に、制約のなかで価値を引き出す実践と思想を語ってくださいました。

小さな美容室から、温泉街のクラフトビール醸造所に至るまで——

ひとつひとつのプロジェクトに通底する「諦めない建築」へのまなざしに、参加者たちは深く引き込まれていきました。

独立の背景とデザイン哲学

「親が建築に関わっていたわけでも、特別な憧れがあったわけでもない」と語る坪井氏。自身の建築への興味は、高校から大学への進学時、数学が好きだったことから理系学部を志向する中で、「建築は、工学とデザイン、両方を扱うものだ」と感じたのがきっかけだったそうです。

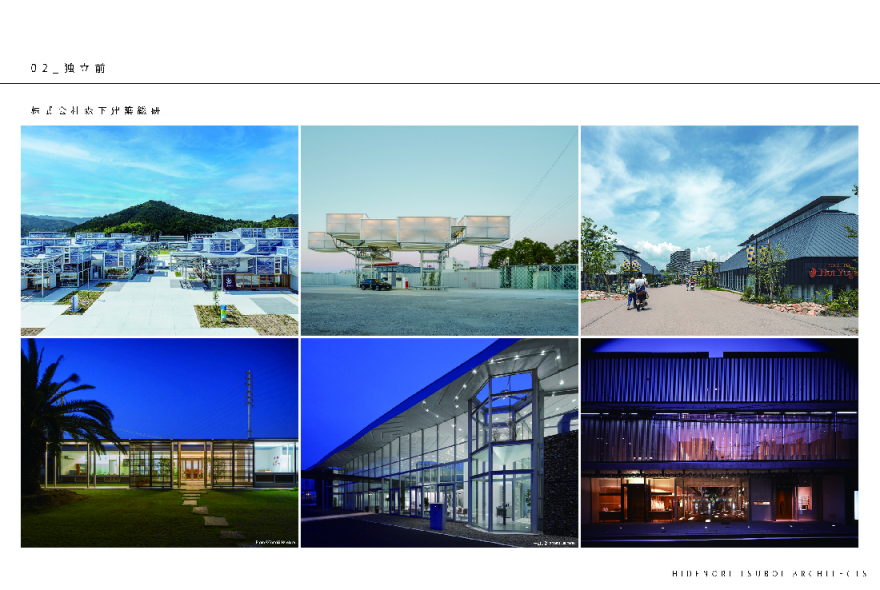

坪井氏は、アーク建築設計工房(住宅メイン)と森下建築総研(公共・企業・集合住宅など大規模物件メイン)での勤務経験を経て、28歳で独立しました。独立当初は選べるほどは仕事がなく、規模や予算に制約がある中で、「一度やってみてダメならやめればいい」という気概で、一つひとつの仕事に「なるべく丁寧に、できるだけ諦めない」姿勢で取り組んできたと語ります。

彼のデザイン哲学を象徴するのが、フランスのデザイナー、ジャン・プルーヴェの言葉です。

「構造の検討が建築を実現するためと考えたことはない。構造の設計こそが建築の設計である。私にとって両者を切り離すことはできない。」

坪井氏はこの言葉を「言い訳にしそうな時に思い出すようにしている」と述べ、予算や規模も同様に建築とは切り離せない要素であり、制約がある中で何ができるかを常に考える重要性を強調しました。「上手い人は何をやっても上手い」と語り、制約を言い訳にせず、常に最善を尽くすことの価値を参加者に伝えました。独立から14年が経ち、この哲学が彼のデザインを支えています。

現場から読み解く「小さな建築の大きな思想」

講演では、坪井氏が手掛けた様々な規模とジャンルのプロジェクトが、具体的なエピソードと共に紹介されました。

美容院「anfrum」——限られた条件の中で、空間を“整える”

大阪・谷町六丁目。古い木造家屋が軒を連ねる、細い路地のそのまた奥に、ひっそりと佇む小さなマンション。その1階に構えるのが、女性オーナーが一人で営むプライベートサロン「anfrum」です。わずか15坪という限られた空間には、穏やかな空気と、丁寧に紡がれた設計思想が静かに息づいています。

このサロンの設計を手がけた坪井氏は、まず既存の「柱と梁」に注目しました。周囲の景観に際立った個性がなく、予算にも制約があるなかで、この構造体を空間づくりの出発点とし、縦横のラインを丁寧に重ねながら、空間全体に秩序とリズムをもたらしていきました。

カラーリングにも工夫が凝らされています。「塗装のコストは色に関係なく一定」と割り切り、仕上げの色選びにはオーナーの好みを反映。現場で丁寧に塗られた、やわらかなピンクとグリーンのパステルカラーが、訪れる人をやさしく迎え入れます。

また、床材を切ってテーブルに転用するなど、ひとつの素材に複数の役割をもたせるなど、限られた条件のなかで最大限の表現を模索。小さな空間に無駄なく詰め込まれた工夫の積み重ねが、「スケールの大小ではなく、設計の深度が空間の質を決める」ことを強く示してくれます。

このanfrumは、やがて多くの媒体に取り上げられ、坪井氏自身にとっても、「小さくても、予算がなくても、丁寧に取り組めば良いものはつくれる」という確信を得た、象徴的なプロジェクトとなりました。

⸻

阪急梅田「ICHIKŌ ICHIE(一香一会) 」——素材と香りを通じた“物語の設計”

大阪・梅田のターミナル駅に直結する阪急三番街。その一角にある「古書の街」と呼ばれる小径に、小さなお香の店舗「ICHIKŌ ICHIE(一香一会) 」はあります。人通りが絶えないこのエリアの中で、わずか9坪という限られた空間が、静謐で奥行きのある世界を感じさせる一室に生まれ変わりました。

この店舗は、ブランドのリブランディングにあわせた既存店の改装プロジェクトとして依頼されました。坪井氏は、オーナーから「現状のレイアウトが使いやすい」との意見を聞き、無理に間取りを変えるのではなく、素材と仕上げに焦点を絞ったデザインへと舵を切ります。使い慣れた動線を尊重しながらも、店舗の印象そのものを大きく変えていく。そんな静かな挑戦が、この空間に込められました。

象徴的なのは、店の中心に据えられた島什器。ここには、神奈川県真鶴町で採掘される希少な石材「本小松石」が用いられました。しっとりとした色味と、割肌や研磨面によって浮かび上がる自然の揺らぎは、まるで焚かれたお香の煙が空気の中で静かに変化していく様子を彷彿とさせます。もともとは最終的に選んだ石よりも少し大きな石を想定していたものの、床荷重の問題から断念。そこから再び石を選び直し、適切なサイズにカットし、磨きを施すことで、シャープかつ有機的な佇まいをもつ什器へと仕上げました。「自然素材はコントロールできないからこそ、偶然の美しさが生まれる。まさに“一期一会”です」と坪井氏は語ります。

店舗の構成にも工夫が凝らされています。入口にあったショーケースは撤去され、視線が店内へと自然に抜ける、開かれた空間に刷新。リブランディングされたパッケージの色彩や質感を際立たせるため、内装の色数を極力抑え、引き算の美学を徹底しています。壁面にはパッケージを引き立てる什器を配し、プロダクトが主役となるような舞台装置が静かに成立。

さらに、店舗奥のバックヤード扉にはユニークな仕掛けが。あえて大きく設計された扉は、奥への期待を抱かせる“予感”を生み出すと同時に、スタッフが作業をしていても外から雑多な様子が見えないように配慮されています。

わずか9坪というスケールを感じさせない豊かさが、この空間には宿っています。それは、坪井氏が素材や文脈に丁寧に寄り添い、制約を“導き”に変えていくような設計思想の結晶なのかもしれません。

⸻

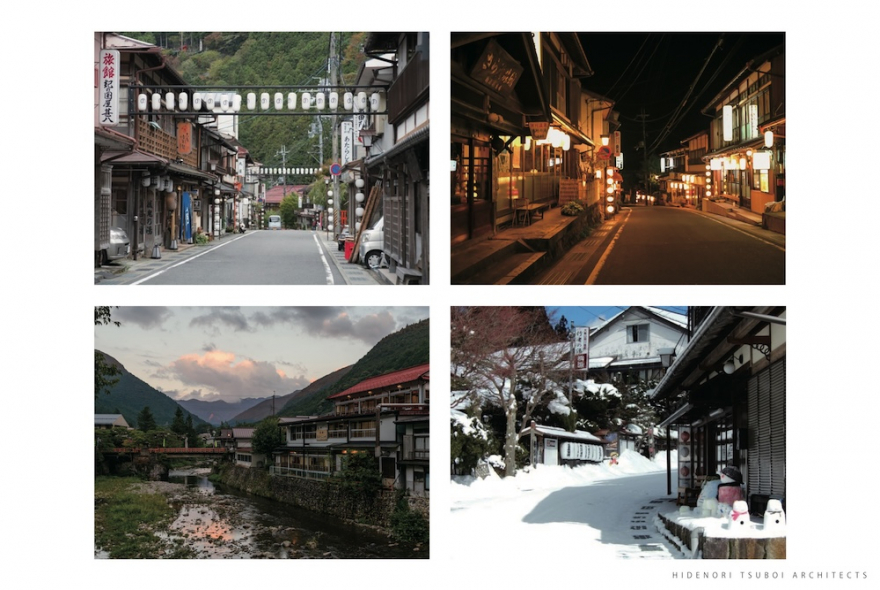

洞川温泉醸造所——場所に“寄り添う”とは何か

奈良県・吉野の山奥にひっそりと佇む洞川(どろがわ)温泉。修験道の聖地・大峯山への登山口として知られ、今なお山伏が訪れるこの歴史ある温泉街に、ひときわユニークな建築が姿を見せています。それが「洞川温泉醸造所」。かつて昭和の喫茶店として親しまれていた建物を改装し、新たにクラフトビールを醸す場として再生されました。

温泉街の風景に溶け込みながらも、新しい価値をさりげなく添えるその佇まいは、まるで土地の記憶と未来を繋ぐ“縁側”のようです。

実際、この“縁側”こそが、今回の空間デザインの核となるコンセプト。温泉街に建ち並ぶ建物の多くには、山伏が団体で宿泊できるようにと、広々とした縁側が設けられてきました。坪井氏はその地域性に着目し、「街に開いた縁側のような醸造所」を目指しました。訪れる人がふらりと立ち寄り、地元の人々と語らい、時間を過ごすことができる。まさに地域に根差した“開かれた場”としての建築です。

改修に際しては、かつての喫茶店の面影をできる限り残す工夫が随所に込められています。例えば、「喫茶」や「コーヒー」と書かれた古い看板はあえてそのまま残され、それが逆に観光客との会話のきっかけとなる仕掛けに。

温泉街の風情を壊すことなく、新たな風を呼び込むための、慎重かつ柔らかな手つきが感じられます。

素材選びにも、坪井氏ならではの物語性が宿ります。カウンターには和紙を採用。ビールの発酵過程と、かき渋で生成される和紙のプロセスには共通する“時間と化学変化”という美しさがあると語ります。さらに、地元に古くから伝わる和薬「陀羅尼助」や、クラフトビールの原料にもなる薬木「黄檗(きはだ)」の色を、内装の和紙やタイルに取り込むことで、空間に土地と素材の物語を織り込んでいます。

最初に仕込んだクラフトビールのラベルカラーは、そのまま内装のアクセントに。色が持つストーリーもまた、空間の記憶として刻まれています。

この「洞川温泉醸造所」は、単なるビールを飲む場ではありません。地域の文化や素材と深く呼応しながら、土地の記憶を再解釈するようにして設計された、静かで力強い建築なのです。自然と歴史、日常と観光が交差するこの小さな醸造所は、訪れた人に“ただの一杯”ではない豊かさをそっと手渡してくれる場所となっています。

洞川温泉近くのキャンプ場

洞川温泉醸造所から歩いてすぐ──わずか200メートルほどの場所に広がるのが、今回紹介するキャンプ場です。山々に囲まれたこの静かな地に、“自然と人が交わる場”が姿を現します。

このキャンプ場は、当初から明確な全体計画が定まっていたわけではありません。むしろ「どんどん広げていける柔軟な場を」との思いからスタートしたプロジェクトであり、そこにあるのは、未完成の余白を楽しむような設計のアプローチです。実際に配置された三角屋根のキャビンは、3棟すべてがランダムにレイアウトされ、敷地全体にリズムと動きを与えています。まるで森の中に点在するシェルターのように、自然との距離感を柔らかく調整する構成です。

注目すべきは、その受付棟。たった6畳ほどの空間でありながら、「本気で小さい小屋を作る」という坪井氏の思いが凝縮されています。シンプルな構造の中に、受付・販売・休憩といった複数の機能を詰め込んだこの小屋は、現在ソフトクリームやクラフトビールの販売拠点としても機能し、キャンプ場利用者だけでなく、地域住民の憩いの場にもなっています。

この小さな建築が生み出す波及効果は、意外にも大きなものでした。地元住民によるマルシェの開催、新たな雇用の誕生──小さな施設が“街のにぎわい”の起点となり、地域全体を巻き込んだ活性化の一助となっているのです。坪井氏自身も「小さな街おこし・村おこしに貢献できたことが、なにより嬉しい」と語ります。

そしてこのプロジェクトには、山間部ならではの厳しい自然環境もついてまわりました。冬季には大工たちが資材をソリに積み、雪道を運搬するという、まるで童話のようなエピソードも。しかし不思議とクレームは少なく、むしろ皆が物づくりに純粋に向き合える環境だったと坪井氏は振り返ります。

完成された建築の美しさだけでなく、そこに至るまでの過程や地域との関わりこそが、このキャンプ場の魅力。

自然の中に点在するこの場所は、確かに未来へと続く“場づくり”の可能性を語りかけてきます。

これからの展望とデザイナーへのメッセージ

坪井氏は、これまでの経験を振り返り、「規模は関係ない」ということを改めて強調しました。「与えられたものをしっかり、丁寧にやると何かを成し遂げられる」とし、「大きければいいわけでも、小さければいいわけでもない」と述べました。

100平米で世界遺産になったシュレーダー・リートフェルトの住宅の例を挙げ、「100平米を諦めずに徹底的に考え抜いたことが価値」であると語り、自身もそのような考え方を持って今後も取り組んでいきたいと、参加者へのメッセージとしました。

講演終了後は、参加者との懇親タイムへ。スライドを見返しながら質問を続ける学生、名刺を交換し感想を伝える若手デザイナーたち。対話の輪が広がり、「また来たい」「自分もやってみたい」といった前向きな言葉が飛び交っていました。

「思想は、建築のサイズに比例しない」

そんな坪井氏の言葉が、イベントの終わりにしっかりと響いていたように思います。

制約を乗り越え、素材と対話し、場所の空気をすくい取りながら建築をつくっていくこと。そのプロセスの豊かさこそが、参加者一人ひとりの「これから」を考えるきっかけになったはずです。

次回「デザイナーズエッジ」第7回 開催のお知らせ

2025年7月28日(月)

開場18:40~ 講演19:00~ 懇親会20:15~

会場:東京都渋谷区道玄坂2-25-12道玄坂ビル4F(ユニオンテック株式会社オフィス)

参加費:無料

対象者:学生、デザイナー(定員:100名 ※一部オンライン対応)

イベント詳細

お申し込みフォームはこちら

講師:

株式会社中山佳子設計企画

代表取締役 中山 佳子

Biography 略歴

1987年 茨城県水戸市生まれ

2009年 法政大学工学部建築学科 渡辺真理研究室 卒業

2011年 横浜国立大学・建築都市スクールY-GSA 修了

山本理顕賞(専攻首席)

2011年 株式会社日本設計 入社

2024年 株式会社中山佳子設計企画 設立

- 日本大学理工学部建築学科非常勤講師