社員の増員や、高級レジデンス事業のグループジョインなど、この半年間だけでも大きな変化を見せているユニオンテック。そんななかで、社内組織にも大きな改革が起きています。各事業部の管理職8名で構成された「UT100(ユーティーヒャク)会」の結成です。

ユニオンテックの中期目標である 「UT100(売上100億円・営業利益率20%)」 に真正面から取り組み、その達成に必要な課題解決を推進するために発足したチームです。「だって役員がやってくれないんだもん」を合言葉に、役員任せにするのではなく、自分たちの手でカルチャーを動かし会社を進化させていく、そんな覚悟で活動しています。

|

取締役 |

. 楽しそうだな〜UT100会入りたいな .

|

代表取締役社長 |

. まぁやってみなよ .

|

取締役 |

. あざす!! .

|

まだ動き出して1年ほどですが、早くも新バリュー「THE UNIONSHIP」の導入を実現させるなど、様々な功績を残しているのだとか。そこで、メンバーのワークスペースプロデュース事業部・田邊敦子さん、スペースコンストラクション事業部・下平達朗さん、商空間マーケティング事業部・伊藤惟之さんにインタビューを実施。UT100会が行なっている施策を紹介してもらいながら、この会のメンバーになったことで感じる“意識の変化”などを伺いました。

▼Pick Up

✔ 新バリュー「THE UNIONSHIP」を考案し、“チームワークを称賛する文化づくり”を推進

✔ カルチャーハンドブック制作や部活動、「ゆにめしっぷ」など多彩な施策でバリュー浸透を仕掛ける

✔ 管理職が主体的に会社を動かす環境が整い、「ユニオンテックは自分で会社を変えられる場」へ

現場を知る管理職が生んだ“チーム”を見据える新バリュー

―― UT100会では、それぞれどんな役割を担っているのでしょうか?

下平 私はユニオンテックに入社して今年で12年目なので、メンバーの中では一番古参です。なので、昔からユニオンテックに根付いている考え方を踏まえ、新しい方針や仕組みが今のユニオンテックにうまくフィットするようなやり方を考えるのが役割だと考えています。

伊藤 僕は入社11年目なのですが、僕のいる商空間マーケティング事業部が発足して2年ほどの若い事業部です。なおかつ代表・大川(祐介)の直下にあり、施策が動き出すまでのスピード感が早くチャレンジしやすい環境でもあるので、「商空間で実施したことを他の事業部に落とし込んだとしたら…」といった、自部門での実践・検証を踏まえて新しい提案ができるのが強みです。

田邊 私は、二人ほど勤務年数が長くなく入社3年目なのですが、大手も含めていろんな規模の会社を経験してきたので、外から見たユニオンテックや、外に出たときのユニオンテックの社員はどんな存在になりうるのかといった客観的な視点で意見を言えると思っています。

そしてUT100会メンバーの全員に言えることですが、8人とも各事業部のシニアマネージャーやマネージャーなので、各々、自分の事業部が今どんな課題を抱えているのかをしっかり把握しています。そのため、リアルタイムで議題に上げやすいのがこの会の利点ですね。役員よりも早く、会社のアップデートに向けて動くことができるチームだと思っています。

―― そんな皆さんは、新バリュー「THE UNIONSHIP(ザ ユニオンシップ)」を考案したそうですね。すでに新バリューの浸透に向けて動いているようですが、このバリューが生まれた経緯を教えてください。

伊藤 今ユニオンテックでは、事業部ごとに向き合うクライアントの属性が異なるため、それぞれのクライアントに徹底的に向き合うことで提供価値の磨き込みや、事業としての成長を目指して動いているので、自ずと事業部を横断した動きが少なくなっています。社内では、コミュニケーションが希薄になってしまったという声が上がることもありますね。大型の案件を受注すれば各事業部から選ばれたメンバーがチームを組み、協力してプロジェクトに臨むこともあるのですが、普段のコミュニケーションが希薄だと、こういう時どうしても“チームで動く”という意識が高まらなくなっていました。

|

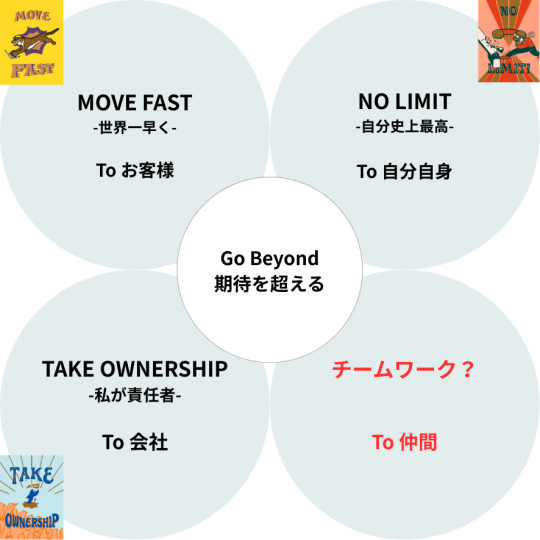

田邊 ユニオンテックでは、バリュー(MOVE FAST/NO LIMIT/TAKE OWNERSHIP)を最も体現していた社員を半期ごとに表彰する、 という表彰制度を運用しているのですが、これまでのバリューは、一個人の努力で体現できてしまうものでした。個人間の競争意識が高まるという点では会社としては有り難く面白いですが、「どれだけチームで頑張っても称賛されるのは一人だ」と思うと、チームワークに対する意識が希薄になってしまい、参加したはずのプロジェクトが自分事になりにくいです。 下平 昔と今では社員の数もカルチャーも違うので単純に比較することはできませんが、昔はもっとチームで動いているという意識を持てており、事業部間のコミュニケーションも緊密に行なわれていたことが顧客からの評判につながっていました。そんな古き良きユニオンテックのカルチャーを、社員数が何倍にもなった現在にフィットする形で受け継ぐためにはどうすべきか考えました。 |

|

田邊 そこで“チームワークを称賛するカルチャー作り”を進めました。事業部の垣根を越えたメンバーがシナジーを生むための環境を整え、ちゃんとスポットライトを当てて、評価する。その思いのもと生まれたのが「*THE UNIONSHIP」です。

個人とチームの両方が強化できれば、今以上に大きなプロジェクトにも対応できるようになると考えています。今のユニオンテックには“個”と“チーム”両方を伸ばす環境が必要なのです。

*THE UNIONSHIPについて

「UNION」は団結や結束、融和など、複数のものが結びつくことを意味する言葉であり、「SHIP」はFriendship、Relationship、Partnershipのように、状態や性質、心構えを表すポジティブな言葉として使われるほか、船という意味もあります。THE UNIONSHIPは、この“UNION”と“SHIP”を組み合わせて私たちが作った造語です。

キャラクター化することでバリューに親しみが生まれました

―― マネージャー陣が経営陣とコンセンサスを取りながら、一定の自由度を持って全社施策を推進するあり方は、大手企業に多く見られる“トップダウン文化”と大きな違いを感じます。

田邊 そうですね。大手は上層部の人間が「こういう会社であるべき」という形を決めてしまうので、社員は「次は何をするの?」と口を開けて待っているような状態になりがちです。ですが、今のユニオンテックは下からの突き上げができる環境にあります。マネージャーレベルで会社の文化を作っていけるのは大手との一番の違いであり、魅力だと感じますね。

下平 実はユニオンテックも、これまではトップダウンになりがちでした。マネージャー陣がこうして「変えたい!」と動きだすのは今回が初めてなので、私としては新鮮です。私の立場で会社の仕組みを変えたり良くしたりできるなんて、夢にも思っていませんでした。

カルチャーを浸透させるために…多くの施策を考案

―― UT100会では、4つのバリューをまとめた「カルチャーハンドブック」を制作したそうですね。制作に至った経緯を伺いたいです。

下平 「MOVE FAST」「NO LIMIT」「TAKE OWNERSHIP」は経営陣が考え、社内に発信されたものなのですが、この言葉自体は周知されているものの、何年経っても社員に「どういった行動を指すのか」といった、具体的な理解までは進んでいなかったのが現状です。私たち(管理職)も含めて、なんとなく理解した気でいる程度といいますか。

|

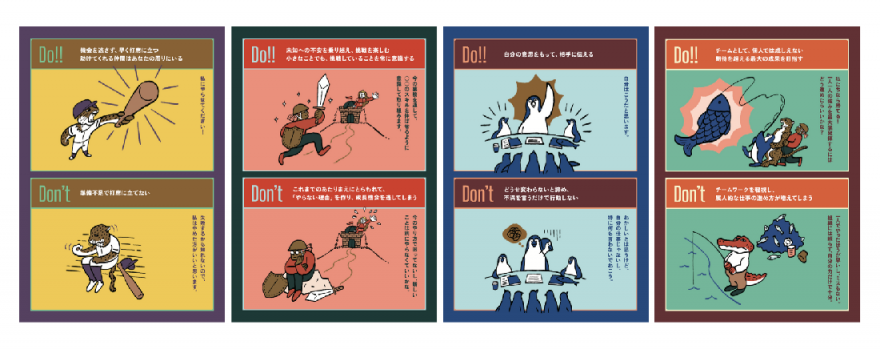

伊藤 「MOVE FAST」に関しては、「とにかく何でも速く!」という受け取り方をしていた新入社員がいました。そういった「遮二無二働け」というニュアンスは含んでいないので、誤解を解く意味でもカルチャーハンドブックは必要だと考えました。 下平 なので、どういう方法を取れば社員が常にバリューを理解できている環境を作れるのか考え尽くして、思い至ったのは“アナログ”ツールでした。 伊藤 僕らは、社員同士のコミュニケーションにもSlackを使うなど、日々デジタルツールを多用しています。だからこそ、触れられて持ち歩くこともできるアナログなカルチャーハンドブックを全員の手元に置くことで、物理的に渡すほど重要であるという重みづけを行いバリューの重要性に気づいてもらいたい、という考えです。 |

田邊 各ページにはそれぞれのバリューの解説がイラスト付きで載っているほか、ユニオンテックで“推奨したい行動”と“推奨されない行動 ”を分かりやすく可視化しています。そのうえ、手早くメモできるルーズリーフや領収書を入れられるポケットも作って、持ち運びやすい仕様にしました。そうすればカルチャーハンドブックを開く場面も増えて、都度見てもらえるでしょうから。お客様との打ち合わせでも、「ユニオンテックはこういう会社です」という説明に使いやすいはずです。

―― ともあれ、バリューを解説するためには、ご自身も理解していなければいけません。経営陣が考えた3つのバリューを、どのように噛み砕き、“翻訳”したのでしょうか。

田邊 私たちも、はっきりと説明できるわけではなかったので、まずは8人全員でバリューにしっかりと向き合うところから始めました。そうして、「みんなが思う『NO LIMIT』とは?」「『TAKE OWNERSHIP』とは?」とチーム内で議論し、全員の共通認識を拾い集めて新たに言語化しました。

下平 3つのバリューを言語化するだけとはいえ、だいぶ時間がかかりましたよね。

伊藤 毎週1回、1時間半の定例を行なっているのですが、2ヶ月弱はこの議題だったと思います。24年の10月から12月くらいでしょうか。考えすぎてわけが分からなくなった時期もありました(笑)。

田邊 日々の仕事もこなしつつ、バリューのことを考えていたので、あの時期はとくに考えることが多かったです。しかも、「MOVE FAST」「TAKE OWNERSHIP」は、言葉の意味をたどると似通ってしまったので区別するのも大変でしたし、誤解を生まないような言い回しにするのも苦労しました。2ヶ月でよく完成させたと思います。

DOとDON'Tを言語化したカルチャーハンドブックより一部抜粋

DOとDON'Tを言語化したカルチャーハンドブックより一部抜粋

―― では、そのほかにもバリュー浸透のために行なったことを伺いたいです。

田邊 そう、ただ言葉を発表するだけではなくて、実際に業務を通じて理解していくということが重要だと考えたので、さまざまな施策をセットで動かし始めました。例えば評価面談などで事業部のメンバーと1on1で話すことがあるので、そこで浸透させていこうという話をしています。カルチャーハンドブックの“推奨したい行動”と“推奨されない行動 ”を見ながら「今期はどうでしたか?」というように。

下平 他には、過去にあった「部活動制度」を復活させたり、「ゆにめしっぷ」というチーム交流の場を創設したりしました。どちらも、バリュー浸透だけでなく、他部署のメンバーとのコミュニケーションも目的としています。

田邊 一番にぎわっている施策の部活動は、今のところ釣り部、登山部、旅行部、文化部、サウナ&JAZZ部、競馬部の6つは動き始めていて、近々ゴルフ部も作られる予定です。例えば登山部なら、山登りをしつつゴミ拾いなどの環境活動をして、終わったらみんなで温泉に行き、飲み会でしめるという流れです。

下平 もう動き始めているのですが、さらに周知して社員全員がどこかに所属している状況にしたいですね。

田邊 ただ、社員の半数近くはすでにどこかの部活には所属しているようですよ。

下平 もうそんなにいるんですね! 思った以上に広まっていました。あともうひと踏ん張りです。

田邊 この前面談をした採用候補者の方も、興味を示してくださいました。「釣り部に入りたいです!」と言っていましたね。

|

―― では、「ゆにめしっぷ」とはどういった施策なのでしょうか? |

|

伊藤 全チームと会うのに、2年以上かかるみたいです(笑)。

―― 徹底していますね!

田邊 ある程度はこちらから交流を促さないと、腰が上がらないものですから。「会社がごはん代を出してくれるから」「日程を出してくれたから」というきっかけさえあれば、積極的に参加してくれると思っています。7月末に第1回「ゆにめしっぷ」を開催して私も参加したのですが、意外と盛り上がりました。同じ会社という共通点があれば、これまで話したことがない人でも会話が弾むようですね。

下平 今、「ゆにめしっぷ」で部員を勧誘したり、新しい部活の発足を促したりする案も出ていますよね。

田邊 そうですね。「釣りが趣味です」という話になれば、「釣り部に入らない?」と言えますから。相乗効果が生まれそうです。

会社を変える管理職”になって変化した意識

―― 「会社を良くしよう」という気持ちをマネージャーの皆さんが持つようになったのは、いつ頃なのでしょうか?

下平 このUT100会が動き出して、1ヶ月くらい経った頃です。

田邊 私もそうです。全員がそうかは分かりませんけどね。そもそもこの会は、役員の木村(哲也)がメンバーをピックアップして始動させたので、「このメンバーで一体何をすればいいのやら?」と思っていました。ただ、いざ動き始めると「バリューが浸透していない」といった各事業部の共通の課題が見えてきました。

|

伊藤 そして「じゃあ、この課題をどうやったら解決できるのだろう?」とUT100会の運営と課題解決を自分たち自身で舵取りさせてもらえるように交渉し、自分たちで行動に移したところ、解決できることに気づきました。そのあたりから意識がガラッと変わりましたね。 ―― 社内の見え方も変わりましたか? 下平 今までもずっとマネージャーという立場ではありましたが、自分が会社を変えるという意識はなかったので、「今の立場でここまでできるのだ」と思えたのは大きな変化です。責任感も強まりました。 |

伊藤 そうですね。僕もずっとマネージャーという役職だったもののプレイヤーでもあったので、事業部内のメンバーとコミュニケーションをとることでギリギリマネージャーの役割を果たしていました。でも、今では自分がいる事業部以外も目が向きますし、会社全体を意識できるようになりつつあります。

―― 責任を持つべきものが増えたことで、重圧は感じますか?

下平 責任は感じていますが、重圧は感じていません。というのもユニオンテックは常に変化を起こしている会社なので、もし今のやり方から変える必要が出てきたとしても、「ならばまた新しいことを考えよう」と、次のフェーズに進めばいいだけだと思っていて。あまりネガティブな考え方にはなりません。

田邊 そうですね。代表の大川は、「失敗してもいい」「試行錯誤を繰り返せばいい」というスタンスですから。

下平 「進化をしよう」と思っていればいいのですよね。

|

―― では、もし世の管理職にメッセージを送れるなら、どんなことを伝えたいですか? 伊藤 それに尽きますよね。メンバーが少ない今がチャンスかもしれません。 下平 事業・組織を作れる楽しさとつらさ、両方感じられます。管理職でここまでできることってなかなかないでしょうから。 田邊 「面白いから、ぜひ!」と言いたいですね。 下平 向上心があって変化を楽しめる人なら、向いていると思います。 |

|

―― 最後に、未来の話を。これからのユニオンテックをどんな会社にしたいですか?

伊藤 UT100というのは、「売上100億円、営業利益率20%を目指す」というユニオンテックの中期マイルストーンを指す言葉なのですが、UT100を達成したら「今度はUT300」と、役員が言い出すと思っています(笑)。そうなると、さらなる組織改革が必要でしょうね。マネージャーの下にいる中間層のメンバーが集まって、今の僕らが考え、実行に移しているようなことを率先して始めてくれたら素敵だなと思います。

田邊 自分の仕事だけではなくて、「私も会社を変えられるような提案をしたい」と自由に言える環境になればいいなと考えています。

伊藤 倉持さんは、まさにそう言ってUT100会に参加したメンバーですよね?

田邊 そうですね。倉持さんは今、UT100会のメンバーなのですが、当初木村がピックアップしたメンバーには入っていなくて。

伊藤 そうしたら、「なぜ私は入っていないのでしょうか!」と自ら手を挙げてメンバーに加わりました。

田邊 確かに、彼女が良い例ですね。今以上に手を挙げやすい環境を作っていけたらいいなと思います。また、今以上に社員が増えて、事業部とも部活とも違う、委員会のような新たなコミュニティができても面白そうです。

下平 いいですね。あとはやはり、チームの強化が進んでいけばいいなと思います。今、スペコンのメンバーは個々に成長している真っ最中で、スペコンがチームになって動くこと少ないのですが、再びチームでプロジェクトに取り組んで一緒に達成感を得られる環境を目指したいです。

Photo=Yasuharu Hikawa Interview=Mayuge Matsumoto